SOBRE

N11

PANORAMA

Comida en el espacio público. La ciudad de Talca y el completo

2025

COMIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

La ciudad de Talca y el completo

Víctor Letelier

Víctor Letelier

Universidad de Talca

vletelier@utalca.cl

Recibido/Submitted: 21/09/2024 | Aceptado/Accepted: 31/12/2024

DOI: 10.30827/sobre.v11i.31591

Citar como: Letelier, Víctor. 2025. “Comida en el espacio público: La ciudad de Talca y el completo”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31591

Cite as: Letelier, Víctor. 2025. «Food in the Public Space: The City of Talca and the Completo”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31591

FOOD IN THE PUBLIC SPACE:

THE CITY OF TALCA AND THE COMPLETO

ABSTRACT: Food in the city reflects the essence of everyday life, strengthening both the identity and diversity of an urban environment. Through food, it is possible to understand how inhabitants interact and build bonds, allowing different cultures and realities to coexist and express themselves within a common territory. This article aims to reflect on food in the city from a cultural and social perspective, with a particular focus on the phenomenon of the completo in Talca (Chile). This analysis seeks to highlight how food, beyond its nutritional function, acts as a catalyst for activities, transforming the dynamics of the urban landscape. Finally, the article explores an urban intervention carried out in Talca by two young architecture students, who used food and a public event to explore the relationship between food and social space in the city.

KEY WORDS: food, city, culture, Talca, completo

RESUMEN: La comida en la ciudad refleja la esencia de la vida cotidiana, fortaleciendo tanto la identidad como la diversidad de un entorno urbano. A través de la alimentación, es posible comprender cómo los habitantes interactúan y construyen vínculos, permitiendo que diferentes culturas y realidades coexistan y se expresen dentro de un territorio común. El presente artículo tiene como objetivo reflexionar sobre la comida en la ciudad desde una perspectiva cultural y social, con un enfoque particular en el fenómeno del completo en Talca (Chile). Este análisis busca resaltar cómo la comida, más allá de su función alimentaria, actúa como un catalizador de actividades, transformando las dinámicas del paisaje urbano. Finalmente, el artículo explora una intervención urbana realizada en Talca por dos jóvenes estudiantes de arquitectura, quienes emplearon la comida y un evento público para explorar la relación entre los alimentos y el espacio social en la ciudad.

PALABRAS CLAVE: comida, ciudad, cultura, Talca, completo

SECCIÓN PANORAMA

SOBRE N11 01/2025

1. Territorio, espacio y comida: ingredientes claves

La comida en el entorno urbano trasciende su función básica de alimentación para convertirse en un catalizador, cual célula orgánica, de interacciones sociales y culturales que transforman los espacios públicos, las dinámicas relacionales y la integración con el territorio de forma natural. Observar la ciudad a través de la comida permite analizar y reflexionar estas relaciones vinculando lo urbano y las actividades cotidianas asociadas a ella, revelando una capa dinámica, orgánica y diversa del paisaje urbano. En palabras de Lefebvre (2013, p. 142): «El espacio social y, sobre todo, el espacio urbano emerge en toda su diversidad, comparable a la de una estructura laminada […]». Esta diversidad se manifiesta en mercados, ferias y locales gastronómicos que no solo suministran alimentos, sino también fomentan la economía local y actúan como puntos de encuentro para el intercambio de historias, culturas y redes comunes.

Historiográficamente estas capas dinámicas se han desarrollado a partir de un carácter espontáneo, revelando de esta forma la pluralidad y la co-construcción con el medio que las rodea:

Desde las épocas griega y romana, pero también en el antiguo Egipto, y pasando por la Edad Media, la comida pública se preparaba, vendía y consumía con frecuencia en las calles de la ciudad. Las llamadas thermopolia de la antigua Roma eran establecimientos comerciales donde se cocinaban y vendían pequeñas raciones para llevar. En la Época imperial, estos vendedores se habían especializado: el insiciarus vendía medusas, el crustularius era pastelero y el pistor dulciarius, panadero. (Larcher y Camerer, 2016, p. 71)

Ejemplos icónicos como el Mercado de Sant Antoni en Barcelona o los puestos de hot dogs en las calles de Nueva York evidencian cómo los espacios culinarios integrados en la ciudad reflejan su identidad, hábitos sociales y dinámicas económicas. En Buenos Aires, el Mercado de San Telmo (figura 1) encapsula esta interacción social y culinaria, donde olores, sonidos y sabores generan un dinamismo que define la identidad del mercado y potencia las actividades simultáneas en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. Este fenómeno también se extiende a los elementos físicos del espacio público, como mesas de cafetería, mostradores o asientos en cocinerías, que no solo cumplen una función práctica, sino que también actúan como soportes de historias e identidad colectiva.

Figura 1: Captura de la publicación del perfil de @elmercadosantelmo en el que se observa a gente reunida en torno a la comida en el interior del mercado, 2023, Instagram, https://www.instagram.com/p/CrdM-_quIbq/

La idea de pensar en la comida como una huella en el espacio referida en el párrafo anterior, puede ser comparada con los trabajos del artista suizo Daniel Spoerri1. Sus célebres tableaux-pièges (figura 2) nos ofrecen una visión cenital de la mesa desde la escala del detalle, permitiendo apreciar a partir de los objetos el resultado que ocurre en torno al acto de comer. Estas representaciones destacan cómo el acto de comer se convierte en un evento social, donde las mesas simbolizan encuentros que redefinen, temporalmente, el espacio público. Así, ciertos momentos del día transforman partes de la ciudad en una gran mesa común, donde las personas convergen para disfrutar de los alimentos y compartir experiencias.

Figura 2: Cuadro Piège, Daniel Spoerri, 1991. Artsy, https://www.artsy.net/artwork/daniel-spoerri-tableau-piege-6

Como contrapunto, estos espacios han propiciado cierta disidencia en sus habitares y apropiación territorial, siendo una premisa importante para las dinámicas que vemos en mercados latinoamericanos y, en especial, en el nacional. De esta forma el contexto productivo y económico de Chile entre el siglo XVII y XIX, por ejemplo, reflejaba aquello;

[…] el pequeño productor popular, en el Chile Colonial y poscolonial ni vivió integrado en “comunidades” como en Europa, ni pudo, por lo mismo ejercer soberanía sobre la venta de sus productos: careció en este sentido de un espacio público propio […] El comercio popular tenía lugar en todas partes, constante y simultáneamente, sin converger a lugares específicos, ni en fechas especificas (como las ferias o mercados), ni para dar salida a grandes volúmenes de productos; más bien, cada vez se daba curso a mínimas cantidades, adaptadas a las necesidades inmediatas de individuos o pequeños grupos de consumidores. (Salazar, 2003, p. 37)

generando así costumbres y dinámicas en la sociedad que no se dejaban coaccionar por espacios establecidos sino, más bien, promovían esquemas sociales autónomos y espontáneos.

En síntesis, la comida en las ciudades actúa como un lenguaje universal que conecta a los habitantes con su entorno y entre sí, resignificando lugares y creando nuevas dinámicas de interacción. Ya sea en mercados tradicionales o ferias, los espacios culinarios son escenarios donde la vida urbana se entrelaza con la cultura, revelando una complejidad que transforma constante y espontáneamente el espacio público.

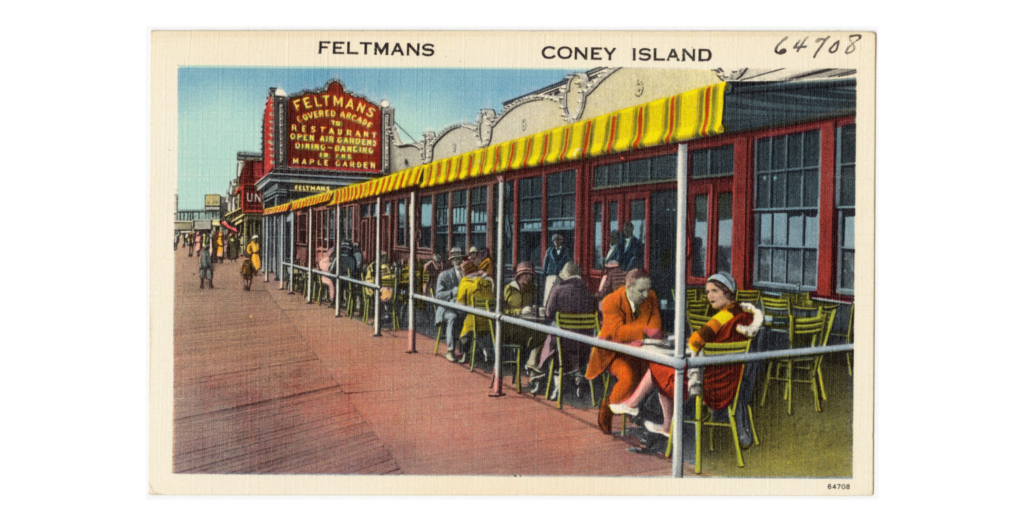

2. La masa madre: sobre el hot dog

El hot dog y la calle siempre han estado conectados. Se trata de una de las comidas rápidas más populares del mundo y con más adaptaciones en países latinoamericanos. Su origen en América se remonta al siglo XIX, a partir de la tradición culinaria alemana de la salchicha, que fue llevada a New York a principios del 1860. Muchos carniceros alemanes llevaron la salchicha estilo Frankfurt a New York y la popularizaron entre los habitantes. Fue así como el panadero alemán Charles L. Feltman en 1867 comenzó a vender esta comida, empujando un pequeño carrito en las playas de Coney Island. Luego en 1871, abrió un restaurante llamado Feltman’s Ocean Pavilion. Con el éxito, llegó la expansión y, para el cambio de siglo, Feltman tenía un complejo de restaurantes al aire libre (figura 3) que empleaba a 1.200 personas (Trickey, 2016). En ese momento, el hot dog era una de las comidas callejeras más populares entre la clase media, y el éxito de ventas hizo que los puestos se masificaran rápidamente hasta llegar a Latinoamérica.

Figura 3: Feltman’s, Coney Island [Postal], 1930. Digital Commonwealth, https://ark.digitalcommonwealth.org/ark:/50959/br86b387q

Producto de la popularización del hot dog en Estados Unidos, esta comida llegó a Chile en 1935. Inicialmente, fue introducida en la ciudad de Santiago por el comerciante Eduardo Bahamondes2. Con el paso de los años, Bahamondes adaptó la receta estadounidense, incorporando ingredientes locales como mayonesa casera, tomate, palta, chucrut y ají rojo en pasta. Esa creación con el paso del tiempo llevó como nombre completo, el cual hasta el día de hoy, ha dominado el paisaje gastronómico de la comida popular chilena. Redoles (2003), sociólogo, poeta y cantautor chileno, asegura que:

en 1985, en las clases populares se había hecho mucho más popular el completo que en las décadas anteriores. Los más ordinarios le llamaban “Completeins” y existían engendros que nunca he podido soportar como El Italiano, que “le lleva” palta, tomate y mayonesa de bolsa (…) El hot-dog primitivo de los 50 poco a poco se fue chilenizando, llegando a existir incluso cadenas de comida rápida basadas en el completo. (p. 32)

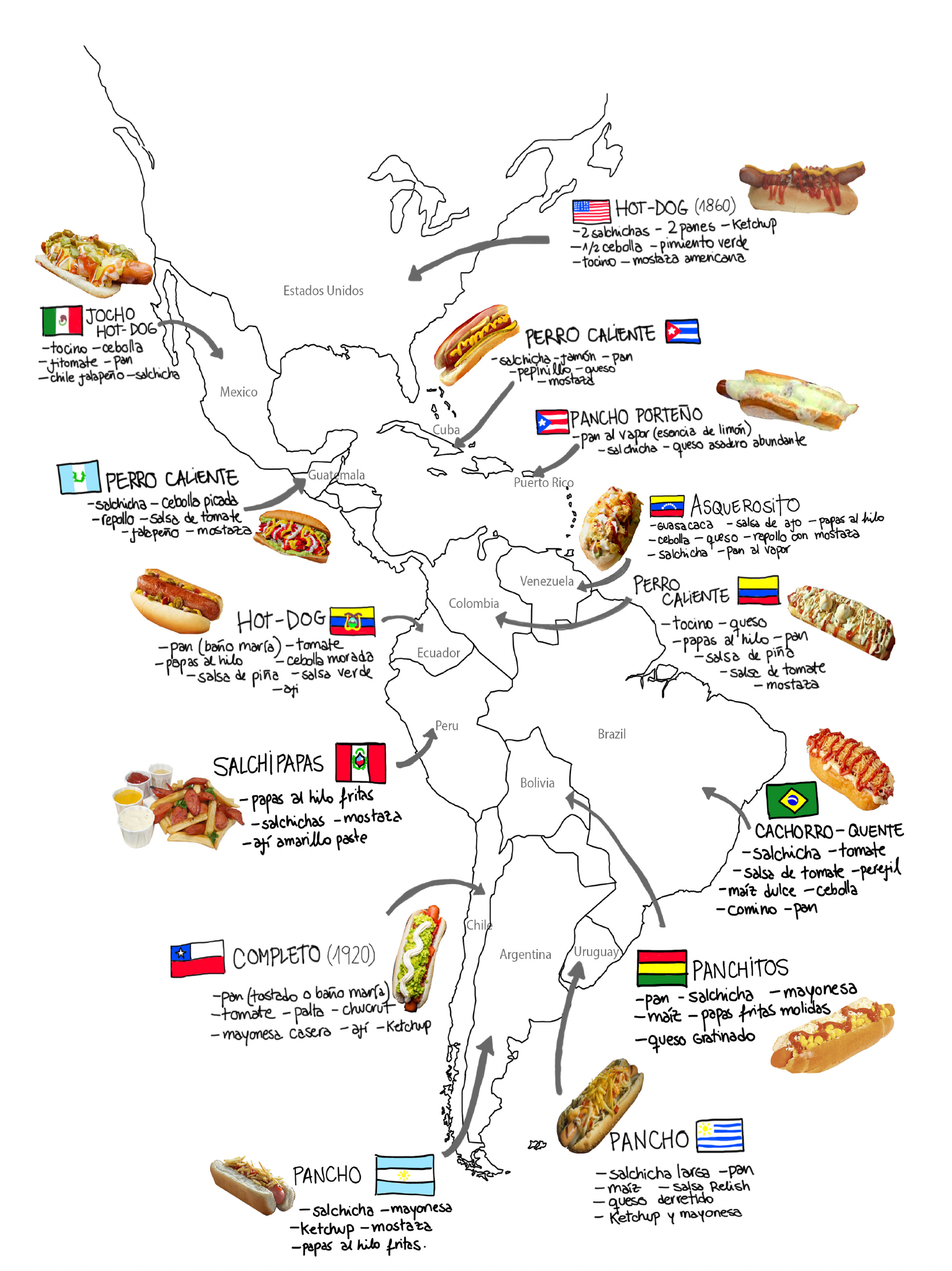

Si bien existe un gran número de nombres referenciales en Latinoamérica (figura 4): asquerosito (Venezuela), perro caliente (Colombia), Cachorro Quente (Brasil), Panchitos (Bolivia), Pancho (Argentina y Uruguay), Completo (Chile), en todos ellos la transversalidad de sus ingredientes y recetas comulgan sus elementos de producción de base, la accesibilidad en precio y, en una gran mayoría, el espacio territorial en donde lo producen y comercializan.

Figura 4: Mapa con la adaptación del nombre hot dog en Latinoamérica, 2022. © Cortesía de Javiera Rojas.

En la década de 1960, esta adaptación del hot dog llegó a Talca (Chile), específicamente a un pequeño grupo de locales de comida agrupados en el centro de la ciudad, que para aquel entonces, sólo preparaban sándwiches de jamón, café y té. Estas infraestructuras se organizaban al borde de una vereda, frente al histórico Mercado Central de la ciudad (figura 5), convirtiéndose en un punto de referencia para los habitantes de Talca en aquellos años (Oyarzún y Rojas, 2023).

Figura 5: Captura de la publicación del perfil de @ciudad.del.completo en donde se observa uno de los primeros locales callejeros de completos que se instalaron en ciudad de Talca en los años sesenta, 2023, Instagram, https://www.instagram.com/p/CkZPY2UO9mA/

A lo largo de los años, la venta callejera del completo tomó mayor presencia en la ciudad, replicando tipologías de diseño y estética similares a las construidas en los años 60´, caracterizadas por el predominio del color rojo. Este diseño distintivo respondía al financiamiento proporcionado por la multinacional Coca-Cola y la empresa local de salchichas, Productos Fernández. Estas estructuras comerciales, basadas en sistemas constructivos modulares y económicos, se instalaron progresivamente en áreas centrales en un comienzo (figura 6), y con el transcurso de los años proliferaron en sectores periféricos de la ciudad; sumándose a este paisaje distintivo, la producción en casas particulares, extendiendo su construcción con espacios aledaños, proporcionando de esta forma un sustento económico adicional a las familias que emprendían sus negocios, consolidando una identidad urbana que perdura hasta hoy.

Actualmente, el completo forma parte esencial del paisaje de Talca, una ciudad de 300.000 habitantes con más de 800 locales distribuidos como una mancha de aceite por toda la trama urbana (figura 7). En este contexto, el completo ha resignificado ciertos espacios públicos, transformando su uso y acumulando experiencias que desafían los modelos de desarrollo urbano establecidos (Gausa, 2010).

3. Talca y el completo

En el caso de Talca (Chile), es interesante observar lo que ocurre en torno al fenómeno del completo, una versión local del hot dog americano. Los pequeños establecimientos de esta singular comida no solo funcionan como lugares de comercialización o lugares para comer, sino que también definen, en determinadas horas del día, el carácter de algunas esquinas y veredas de la ciudad (figura 6), proporcionando un dinamismo económico y a una vida social activa.

El completo es una comida icónica en Talca. Representa parte integral de la identidad popular de su contexto urbano. Estos establecimientos se apropian del espacio público, conectando a los habitantes con la calle para brindarles una pausa en su rutina diaria, lo que hace de este fenómeno gastronómico en la ciudad un elemento esencial para entender y valorar su riqueza cultural. Opera en un nivel simbólico en tanto a que la idea de la comida condensa los encuentros entre figuras (ollas, platos, alimentos, mesas, humos, temperaturas, recetas, cuerpos) (figura 8) y significados (cariño, cuidado, recuerdos, hogares, malestares, desencantos y soledades), entre un icono y lo que quiere decir; en su invitación al sentido (Steel, 2016), como a su vez, elementos ligados a interacciones socio culturales y económicas.

Es normal para los habitantes que caminan por las calles de Talca, ver letreros, banderas y afiches con gráficas asociadas al completo. El espacio público se transforma así en un escenario publicitario y mediático que moldea las formas individuales de habitar la ciudad y las formas colectivas de interacción en ella (Peran, 2008). Es común que los habitantes disfruten de un completo en veredas, escalones de edificios, escaños de plazas e incluso de pie junto a la barra de los locales de venta. En ese universo, el completo es mucho más que una comida; es una metáfora de la calle y su comunidad (figura 9). No obstante, también es cierto que esta práctica, cargada de simbolismo social, plantea desafíos al orden y reglas de una ciudad y pueden acabar convirtiéndose en una carga para los habitantes (Larcher y Camerer, 2016). Es interesante reflexionar sobre esta dualidad entre la espontaneidad del espacio común y el conflicto con las normas urbanas, donde el completo y otras comidas callejeras se convierten en catalizadores de dinámicas sociales, revelando cómo los hábitos alimenticios populares pueden redefinir las reglas del espacio público.

Al igual que en el resto de Sudamérica, el completo talquino alcanza en promedio 25 centímetros de largo y se elabora con una combinación de ingredientes locales e industriales (figura 9). La mayor parte de su producción gastronómica se enmarca dentro de un contexto local; los tomates en su mayoría son de Colín, una pequeña comuna agrícola en conurbación con Talca. Las salchichas son elaboradas por la industria local de cecinas Productos Fernández. Para la mayonesa casera, se utilizan huevos que provienen de localidades rurales cercanas a la ciudad y, el pan es producido en su gran mayoría por Gotru, una antigua panadería talquina especialista en pan para completos. El completo por lo tanto es el resultado de procesos concatenados; es parte de un sistema autónomo capaz de regenerarse constantemente sin necesidad de influencias externas (Maturana y Varela, 2018, p. 68), definición que da lugar a la teoría de autopoiesis3, que plantea el biólogo y filósofo chileno Humberto Maturana. La creación de sus ingredientes, su manufactura y los sistemas de distribución de este alimento se desarrollan y reconstituyen casi en su totalidad dentro un territorio común, fomentando una microeconomía que mantiene un ciclo constante gracias a los habitantes, quienes lo validan y lo mantienen vigente en sus rutinas diarias de alimentación.

Otro elemento distintivo del completo talquino es la peculiar forma en que se calienta el pan. A través de un método popular, conocido como baño maría4, el pan gana esponjosidad, volviéndose más blando, lo que lo hace más sencillo y rápido comerlo. Este método de preparación, adecuado para cocinas con poco espacio, ha permitido su expansión en diversas áreas de la ciudad de Talca, ya sea en puestos callejeros, locales establecidos o incluso en viviendas dedicadas a la venta de completos.

Desde aquella informalidad, la histórica y la actual, la arquitectura ha logrado integrarse de manera orgánica con las dinámicas productivas y sociales que surgen a partir de la distribución, consumo y venta de esta comida. Esta arquitectura, que podría calificarse como espontánea, refleja un funcionamiento específico, un contexto particular y la identidad de quienes frecuentan estos espacios, evocando una atmósfera de autopoiética de subsistencia, donde se regenera un diálogo entre la cocina, los edificios y las personas. Tales características recuerdan al mercado popular de la ciudad de Santiago de Chile, el denominado Persa Biobío en el barrio Franklin.

Este espacio de comercio popular se estructura desde los orígenes de la ciudad de Santiago en uno de sus puntos de frontera entre lo urbano y lo rural. Con el pasar del tiempo y el crecimiento de la urbe, deja de ser un lugar de tránsito entre la ciudad y el campo, pero siguen ahí desplegándose -en transformación- modos de interacción social establecidos desde esos momentos, característicos del comercio popular. (Calderón, 2022, p. 204)

La versatilidad de los locales de completos en Talca ha logrado crear espacios democráticos donde la permanencia se entrelaza con el movimiento de las personas, convirtiéndose en un símbolo de la calle y del imaginario personal del consumidor. Al igual que la comida callejera en otras urbes latinoamericanas, los completos representan una realidad más libre e informal, en contraste con una ciudad que intenta ser constantemente planificada.

4. El Festival del completo

La comprensión del fenómeno del completo en Talca fue investigado y coronado mediante un proyecto de fin de carrera, diseñado por dos estudiantes de arquitectura, Javiera Rojas y Victoria Oyarzún, del Taller de titulación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca (Chile)5. A partir de la construcción de un evento en el espacio público, ambas estudiantes propusieron poner en valor esta comida local, vinculando a los habitantes con la ciudad mediante un festival al aire libre para todas las edades.

El proyecto de Rojas y Oyarzún se inscribe en la línea de construcción de imaginarios colectivos dentro de las modalidades de titulación de la Escuela de Arquitectura de Talca. Se trata de una iniciativa que además de congregar a los habitantes en torno a un tema en común, busca generar un diálogo ciudadano y territorial sobre la labor de la arquitectura en el panorama actual.

El festival abordó la cultura urbana y la construcción de ciudad a través de la comida. Su diseño en términos espaciales y comunicacionales permitió instalar al completo en Talca y en Chile como un agente promotor de actividades urbanas. El proyecto elabora un trabajo que propone revelar un territorio y entender cómo se genera espacio social a partir de este. El festival a diferencia de la mayoría de los proyectos de título de último año de formación académica en las escuelas de arquitectura de Chile6, no pretende ser una tesis de investigación tradicional con foco en el proyecto de arquitectura, sino, más bien, se trata de una tesis con un foco urbano-territorial desde las prácticas y modos de habitar populares. Lo interesante es cómo estas tradiciones culinarias construyen imaginario, reutilizan el espacio y generan actividad social.

La planificación del festival fue un proceso que involucró una importante estrategia de gestión, la construcción de una red colaborativa y varias etapas de diseño para su ejecución, convirtiéndolo en un proyecto multiescalar, que va más allá de la simple organización de un evento. El diseño del festival contempló tanto la selección estratégica del espacio público a intervenir, como la coordinación con múltiples actores involucrados en su implementación. Desde la conceptualización de la idea hasta su realización, las estudiantes desarrollaron un enfoque integral, ya que no sólo se buscaba generar un evento mediático, sino también revalorizar el entorno urbano y potenciar la interacción social. Para esto, se realizó un diseño en el espacio público que incluía la confección y el emplazamiento de una extensa mesa roja que, mediante curvas y rectas, articulaba las diversas capas de actividades que ocurrían simultáneamente en el festival, convirtiéndose en el motor de la intervención (figura 10).

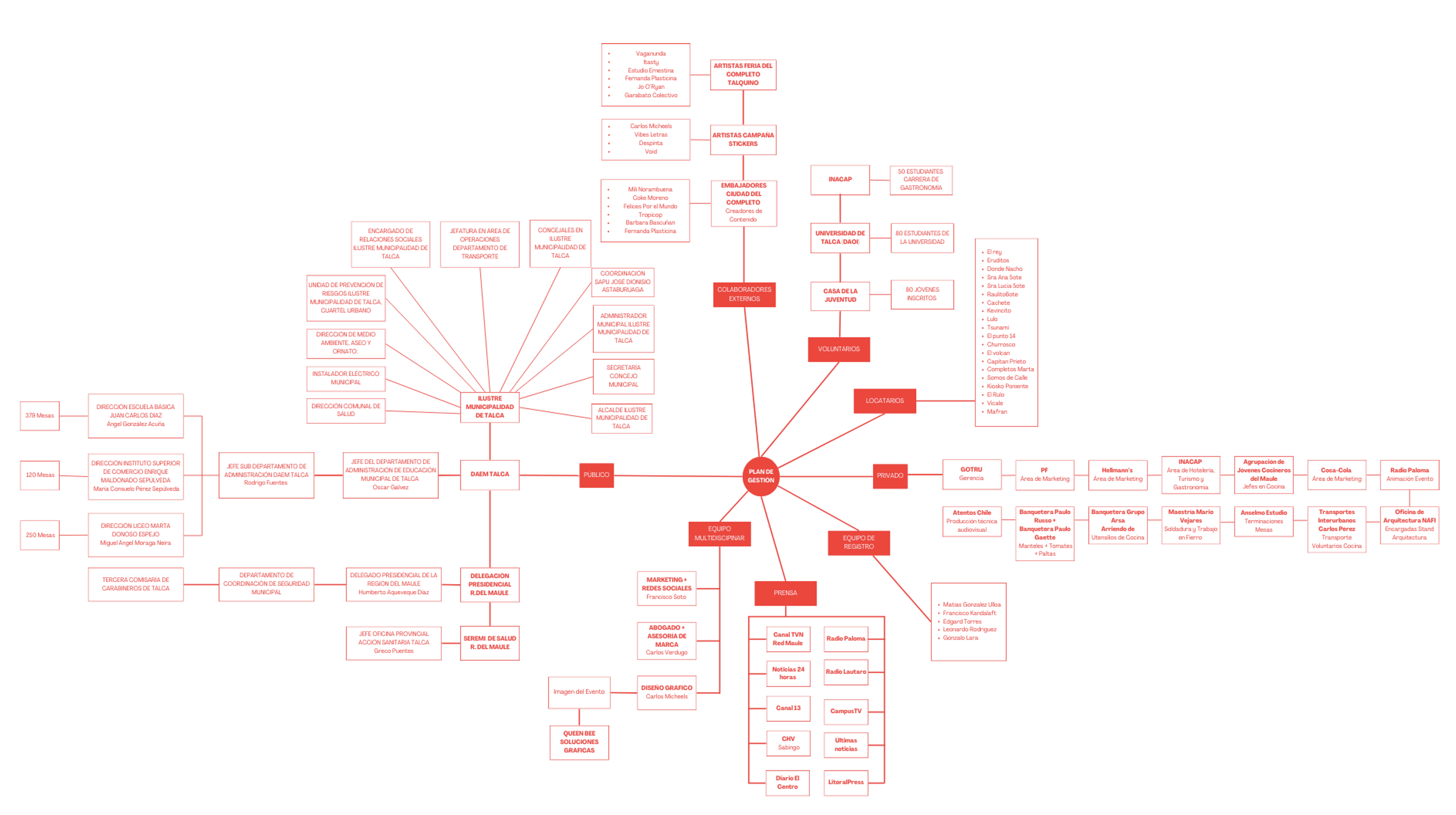

La gestión del proyecto se llevó a cabo mediante el diseño de mapas mentales (figura 11), los cuales abarcaron las distintas escalas y etapas de su ejecución. Estos mapas no solo fueron herramientas visuales, sino también instrumentos claves para coordinar las acciones de los involucrados en el evento. Cada fase del proyecto que fue gestionada incluyó la movilización de voluntarios, la participación de instituciones públicas y la colaboración financiera de empresas privadas.

El Festival del completo fue celebrado el 18 de noviembre del año 2023, mediante la instalación de una mesa roja de 450 metros de largo que se desplegó en la Plaza las Heras, una de las cuatro plazas fundacionales de la ciudad de Talca. La intervención generó una asistencia de aproximadamente 4.000 personas que llegaron para compartir y disfrutar de la comida al aire libre. Veinte locatarios de completos participaron en la confección de una fila de 2.300 completos, los que posteriormente fueron distribuidos gratuitamente entre los asistentes. La actividad no solo destacó la relevancia de la comida como un acto público de convivencia desde un ámbito social y festivo (De Solà-Morales, 2006), sino que también construyó un vínculo colaborativo entre universidades, institutos, instituciones públicas, políticos, comerciantes, empresarios y habitantes.

La larga mesa roja donde se alineaban todos los completos, se desplegaba de forma continua por diversas áreas de la plaza, superponiéndose a su trazado original para organizar todas las situaciones del evento (figura 12). De esta manera, la mesa definió zonas específicas para la preparación de la comida, puestos de venta de merchandise y áreas dedicadas al esparcimiento, transformando el uso habitual de la plaza. Tras la medición oficial, que confirmó un recorrido de más de 450 metros de completos, los asistentes celebraron el desafío compartiendo en torno a la comida. El completo, como expresión de la cultura local, trascendió el ámbito gastronómico, simbolizando un imaginario colectivo y demostrando el impacto socio-espacial que posee este tipo de intervenciones.

5. El impacto mediático

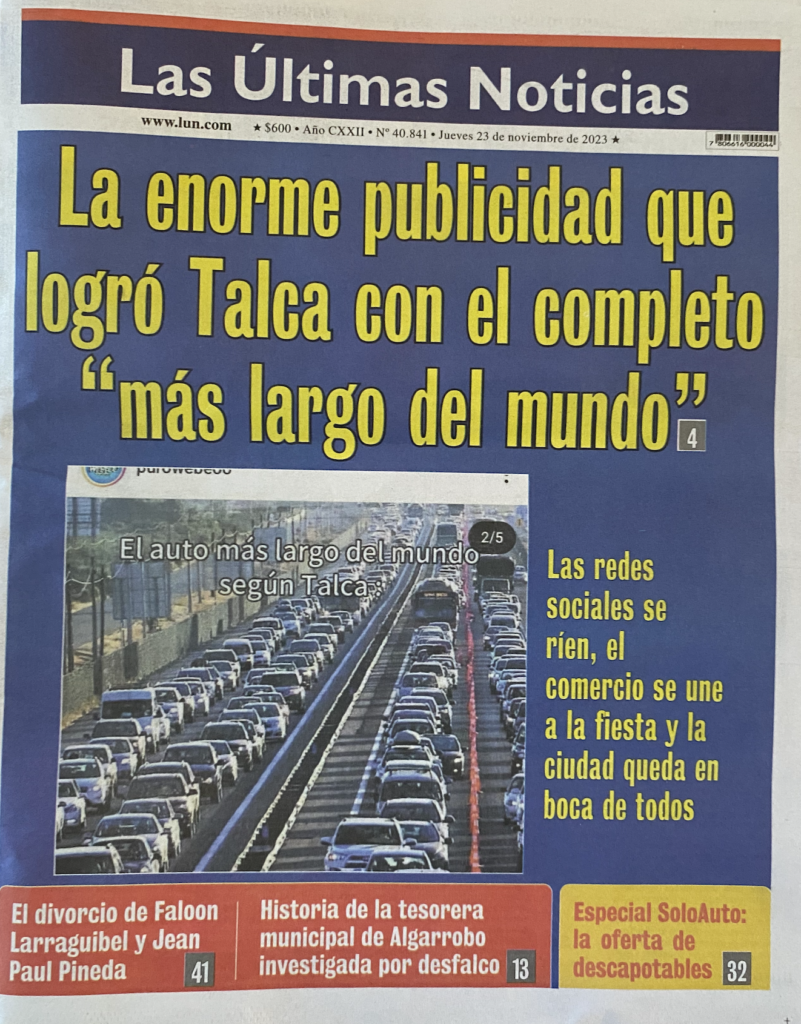

El Primer Festival del Completo en Talca no sólo activó un dinamismo urbano a través de la comida, sino que también generó un impacto mediático significativo, tanto a nivel local como nacional. La originalidad del evento dada por la línea de completos sobre una mesa roja, sumada a su capacidad para congregar a miles de personas en el espacio público, capturó la atención de múltiples medios de comunicación, convirtiéndolo en un tema destacado en la radio, la televisión y la prensa escrita del país (figura 13). Las redes sociales por su parte desempeñaron un papel esencial en la difusión del proyecto, extendiendo su alcance más allá del espacio físico. Fotografías, videos, memes, artículos y entrevistas rápidamente invadieron el espacio virtual, asegurando que la experiencia del festival resonara entre los cibernautas durante varios meses después de que el evento había finalizado.

Mucho antes de su realización, el festival, intencionalmente, fue objeto de reportajes, entrevistas y notas en medios locales como Radio Paloma, Televisión Nacional Red Maule o el Diario el Centro de Talca, quienes resaltaron la creatividad del proyecto detrás de esta iniciativa académica. Medios nacionales como La Tercera, Las Últimas Noticias, Canal Trece o Radio Bio-Bío, se sumaron e hicieron eco de la celebración, celebrando el impacto y el humor que generó el evento. La cobertura mediática no sólo promovió el festival, sino que también intensificó el debate sobre la importancia de valorar las tradiciones culinarias en la construcción de identidad. Los medios destacaron el enfoque interdisciplinario del proyecto, en el que la arquitectura, la ciudad y la comida se entrelazaron para inaugurar un nuevo espacio social.

Internet ayudó a amplificar el alcance del evento, viralizándolo rápidamente. La difusión en redes sociales además estuvo presente en forma de memes, tomando con humor el slogan El Completo más largo del mundo, que utilizaba el festival para promocionar el evento7. Miles de bromas provocaron que la noticia se masificara, a tal punto que el fenómeno se instaló en la publicidad8, la cual actuó como un espejo del impacto social generado por el festival (figura 14). Así, el evento trascendió su objetivo original, consolidándose como un símbolo de la cultura popular de un país.

Figura 14: Estrategia publicitaria de algunas empresas nacionales e internacionales a raíz del fenómeno mediático del evento. Fuentes (de izquierda a derecha): Instagram, @burgerking_Chile, https://www.instagram.com/p/Cz4cXTtMeyY/ . Instagram, @doggischile https://www.instagram.com/p/Cz3unxHu49G/ . Instagram, @netflixchile https://www.instagram.com/p/Cz3qHpAMlkw/ . Instagram, @micocacola_cl https://www.instagram.com/p/Cz6Zn1psXqD/ . Instagram, @yamahamotoschile https://www.instagram.com/p/Cz6-Fn2Ooa8. Instagram, @jetsmart_chile https://www.instagram.com/p/Cz4dTjRuzwL/

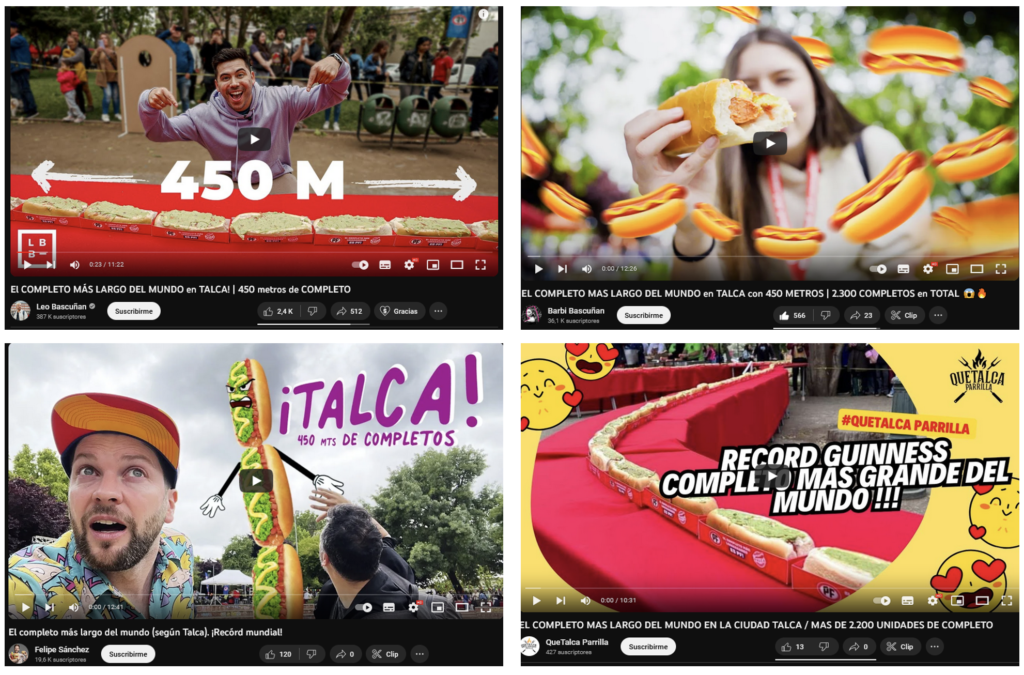

Decenas de influencers nacionales que viajaron al evento compartieron posteriormente sus experiencias, generando un flujo constante de imágenes y videos que resaltaban la originalidad del festival (figura 15). Sin embargo, este fenómeno digital no sólo proyectó una imagen positiva de Talca y atrajo el interés de turistas y empresas, sino que también generó burlas y debates en redes sociales sobre el papel de la arquitectura en la creación de este tipo de eventos. Algunos usuarios cuestionaron si un festival de estas características debía ser realizado por arquitectos, sugiriendo que su planificación y ejecución correspondían más bien a productoras o ingenieros. Estas críticas abrieron la discusión acerca de los límites de la disciplina, permitiendo nutrirse con otras perspectivas y vasos comunicantes.

Figura 15: Fotogramas extraídos de videos de youtube sobre influencers nacionales reaccionando al festival del completo. Fuente (de izquierda a derecha): Perfil de Leo Bascuñánhttps://youtu.be/Nr5Vn4V2HlQ?si=NWIO2KlDO8vQDu2k, perfil de Barbi Bascuñán, https://youtu.be/PlDvxN564ak?si=ywbh69eK5Ggjvmpa , perfil de Felipe Sánchez https://youtu.be/7q1OoBrthW8?si=OPntTy5TZq0TZ5q_, perfil de Qué Talca Parrillahttps://youtu.be/UCKRkrTB0p0?si=yx7B7LA-UL0nqDVP

A pesar de las críticas y polémicas, el Festival del completo consolidó su lugar en la agenda cultural de la ciudad de Talca, demostrando cómo una iniciativa que vincula arquitectura y comida puede generar un impacto significativo en los habitantes. El festival fomentó la reflexión sobre el uso popular del espacio urbano, evidenciando cómo este tipo de proyectos puede desafiar las nociones tradicionales sobre el rol de la arquitectura, proponiendo una mirada más amplia y socialmente comprometida con la disciplina.

6. Conclusiones

La comida en las ciudades latinoamericanas es una puerta de entrada para descubrir y entender la vida urbana desde una perspectiva cotidiana. Al observar cómo este fenómeno gastronómico se inserta en el espacio público, podemos explorar las diferentes capas y situaciones que se generan en un entorno urbano, las cuáles en su sumatoria configuran un paisaje. En este contexto, la comida, desde lo informal, transforma los espacios públicos, creando escenarios donde abunda la vida, la interacción, la comunidad y el movimiento, donde se refleja la cultura popular de un cuerpo social (Salazar, 2003, pp. 101-102).

La incipiente generación de una cultura del completo en Talca, en sus expresiones y expansiones en tanto al territorio (alimentos basales provienen de la VII región del maule), su proyección simbólica (herramientas e instrumentos en su elaboración), el entramado urbano en donde se produce y reproduce (casco histórico de la ciudad de Talca y periferia conurbana), y finalmente su consolidación a través del festival, nos invitan a reflexionar sobre cómo elementos, aparentemente triviales como la comida callejera, pueden llegar a ser profundamente significativos en la construcción de la identidad urbana. Este proceso de resignificación, donde la arquitectura y el espacio público se entrelazan con los alimentos, revela el poder de lo cotidiano en la planificación de las ciudades en un balance con lo espontáneo de los actores locales.

La experiencia del festival del completo en Talca destaca el potencial que tienen los proyectos arquitectónicos que surgen desde una comprensión sensible y amplia del territorio. Este evento desafía las nociones tradicionales de la arquitectura, promoviendo una perspectiva interdisciplinaria y multiescalar, donde lo cotidiano y la transformación temporal del espacio público se convierten en herramientas clave para reimaginar la ciudad. El festival del completo demuestra la capacidad que tiene la arquitectura para activar dinámicas innovadoras en el tejido urbano, ofreciendo alternativas a las formas convencionales de planificación. En este cruce entre lo efímero y lo material, lo cotidiano cobra un valor importante, resituando a la arquitectura no solo como una práctica constructiva, sino como un acto de mediación cultural que se integra a las prácticas populares de la ciudad, potenciando sus valores y significados.

Referencias

Assael, D. (26 de mayo de 2008). ¿En qué están las escuelas de Arquitectura en Chile?. Plataforma Arquitectura. https://www.archdaily.cl/cl/02-7844/%25c2%25bfen-que-estan-las-escuelas-de-arquitectura-en-chile.

Calderón, M. (2022) Mercado callejero y producción del espacio en Santiago (Chile). Una exploración desde las prácticas culinarias Universum, 37(1). https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762022000100203.

De Solà-Morales, M. (2006) Comiendo en la metrópolis. Quaderns d’arquitectura i urbanisme, 251, 76. https://raco.cat/index.php/QuadernsArquitecturaUrbanisme/article/view/235162/349848.

Gausa, M. (2010). Land Links. En M. Gausa, R. Devesa (Ed). Otra Mirada. Posiciones Contra Crónicas. La Acción Crítica Como Reactivo en la Arquitectura Española Reciente (pp. 95-105). Gustavo Gili.

Larcher, C. y Camerer, S. (2016). Raco. Comida Callejera, 70-83. https://drive.google.com/file/d/1c8Sc8FqLe9w3N4yplCiPYHsM89SU6da_/view?usp=sharing.

Lefebvre, H. (2013). La producción del Espacio, Capitán Swing.

Maturana, H. y Varela, F. (2018). De Máquinas y seres vivos Autopoiesis: la organización de lo vivo. Universitaria.

Molina, I. (23 de noviembre de 2023). Talca se convirtió en estrella de la publicidad gracias al “completo más grande del mundo”. Las Últimas Noticias.

Oyarzún, V. y Rojas, J. (2023). Talca, La Ciudad del Completo. https://urbanbat.org/talca-la-ciudad-del-completo/.

Peran, M. (2008). Post-it city: Ciudades Ocasionales. En M. Peran (Ed.), Post-it city: Ciudades Ocasionales (p. 10). Turner.

Redolés, M. (2003). El Especial y su lógica fase superior, es decir El Completo o “Completeins”. Patrimonio Cultural: revista estacional de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam), Ministerio de Educación de Chile, 27, 32-33.

Salazar, G. (2003). Ferias Libres: espacio residual de soberanía ciudadana. Sur.

Steel, C. (2016). Ciudades hambrientas: como el alimento moldea nuestras vidas. Capitán Swing.

Trickey, E. (2016). Before Nathan’s there was Feltman’s: The history of the Coney Island hot dog. Smithsonian Magazine. https://www.smithsonianmag.com/history/origins-coney-island-hot-dog-uniquely-american-story-180959659/.

Pies de página

1 Daniel Spoerri es un artista suizo nacido en Rumania, considerado una de las figuras principales del arte europeo de posguerra. Es conocido por sus tableaux-pièges , obras en las que recupera objetos y restos de comida que, al fijarlos sobre un soporte, los transforma en escenas que retratan situaciones cotidianas en torno a la alimentación. Las obras de Daniel Spoerri pueden consultarse en su web https://www.danielspoerri.org/. (Volver al texto)

2 Eduardo Bahamondes inauguró el primer local de completos en un edificio ubicado en el borde de la Plaza de Armas de Santiago (Chile). Hasta la fecha, el local El Portal Ex Bahamondes se mantiene en su ubicación original, siendo considerado popularmente como un referente de esta especialidad gastronómica. (Volver al texto)

3 El concepto de autopoiesis fue introducido en el año 1973 por dos destacados biólogos chilenos, Humberto Maturana y Francisco Varela, para definir la capacidad de un sistema organizado para existir, de manera autónoma, en un espacio físico al generar su propia estructura con interacciones continuas y con la capacidad de adaptarse en un entorno cambiante (Maturana y Varela, 2018, p. 67). (Volver al texto)

4 El baño maría es una técnica que permite suavizar y esponjar el pan sin que este se queme o se reseque. El pan se coloca sobre vapor de agua en una olla tapada, lo que le permite adquirir una textura más blanda y esponjosa, ideal para que sea más fácil de masticar. Este método requiere pocos recursos para su implementación y garantiza una cocción uniforme del pan, manteniéndolo caliente y muy blando al momento de servirlo. (Volver al texto)

5 La Escuela de Arquitectura de la Universidad de Talca, fundada en 1998 bajo la dirección de Juan Román, se distingue por su enfoque práctico centrado en lo material. Desde 2004, su innovador formato de titulación, basado en obras construidas, ha sido un elemento clave en la formación de sus estudiantes, quienes desarrollan proyectos en diferentes lugares del Valle Central de Chile. El trabajo de la Escuela de Talca puede consultarse en su web http://www.arquitectura.utalca.cl/. (Volver al texto)

6 En un artículo publicado en 2008 por David Assael en Plataforma Arquitectura, se mencionaba que la enseñanza de la arquitectura en Chile se encontraba completamente desfasada y no respondía a las demandas de la sociedad contemporánea (Assael, 2008). Hoy en día, el panorama no ha cambiado significativamente, ya que el enfoque tradicional de la enseñanza sigue predominando en gran parte del ámbito académico, lo que refleja una falta de alineación entre las capacidades que requiere la profesión en la actualidad y la formación impartida. (Volver al texto)

7 La fila de completos confeccionada sobre la mesa roja se convirtió en el símbolo del festival, inspirando cientos de memes creados por la comunidad cibernauta. Algunos de estos memes pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/viral/2023/11/19/los-memes-y-bromas-que-dejo-el-polemico-completo-mas-grande-del-mundo-de-talca.shtml. (Volver al texto)

8 El diario Las Últimas Noticias en Chile el día 23 de noviembre del 2023 tituló en su portada: «La enorme publicidad que logró Talca con el completo «más largo del mundo”» (Molina, 2023), destacando el impacto mediático del festival realizado por Troncoso y Rojas el 18 de noviembre de 2023. (Volver al texto)

COMIDA EN EL ESPACIO PÚBLICO

La ciudad de Talca y el completo

Víctor Letelier

Universidad de Talca

vletelier@utalca.cl

Recibido/Submitted: 21/09/2024 | Aceptado/Accepted: 31/12/2024

DOI: 10.30827/sobre.v11i.31591

Citar como: Letelier, Víctor. 2025. “Comida en el espacio público: La ciudad de Talca y el completo”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31591

Cite as: Letelier, Víctor. 2025. «Food in the Public Space: The City of Talca and the Completo”. SOBRE 11. https://doi.org/10.30827/sobre.v11i.31591